ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Суздаль впервые упомянут в русских летописях под 1024 годом: в «Повести временных лет» в составе Лаврентьевской летописи сказано о постигшем Суздаль неурожае и голоде и о восстании против княжеской власти служителей суздальских божеств. Под 1096 годом в летописи Суздаль впервые назван городом, в нем первый раз упомянута христианская церковь – св. Дмитрия Солунского на подворье Киевского Печерского монастыря.

Древнейшие документы Государственного архива Владимирской области о городе Суздале относятся к периоду Смутного времени.

Смутное время начала XVII века принесло Суздалю жестокое разорение, от которого он долго не мог оправиться. В 1608 г. поляки и литовцы и «русские воры» под предводительством шляхтича Лисовского взяли Суздаль и устроили в нем свой укрепленный лагерь. Хотя суздальцы и присягнули второму самозванцу Лжедмитрию II («Тушинскому вору»), город и его окрестности были подвергнуты жестокому разграблению. Суздальский воевода Плещеев не раз жаловался гетману Сапеге на то, что «здесь, в Суздале от литовских людей убийство и грабеж русским людям великий… козаки воруют села государевы и дворянские и детей боярских и монастырские вотчины выграбили и пожгли».

В 1612 г. Суздаль был освобожден вторым ополчением. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский послал воеводу нижегородских и балахнинских стрельцов князя Романа Петровича Пожарского из Костромы на освобождение Суздаля. После скоротечного боя в апреле 1612 г. из Суздаля бежали разбитые наголову поляки и их союзники казаки во главе с атаманом Андреем Просовецким. Воевода Роман Пожарский укрепился в Суздале, к нему посылал свои грамоты из освобожденного Ярославля князь Дмитрий Пожарский.

Суздаль был крупным духовным центром. В городе, кроме собора, существовало несколько десятков приходских церквей и несколько монастырей. В конце XII в. в Суздале основан Козмодамианский монастырь, в 1207 г. – Ризположенский, в сер. XIII в. – Александровский девичий, в 1352 г. – Спасо-Преображенский, в 1364 г. – Покровский.

Суздальский Покровский монастырь был основан, по преданию, записанному в житии Евфимия Суздальского, князем Андреем Константиновичем в честь его чудесного спасения во время бури на Волге. Место для новой обители было выбрано самим святым Евфимием, а первой игуменьей стала его родственница, бывшая инокиня Александровского монастыря.

В русской истории XVI–XVII вв. суздальский Покровский девичий монастырь стал местом пострижения опальных княгинь и цариц. Монахинями обители были супруги Василия III (Соломонида Сабурова, в иночестве София), царевича Ивана Ивановича (Александра Сабурова и Прасковья Соловая), Петра I (Евдокия Лопухина, в иночестве Елена) и других знаменитых лиц.

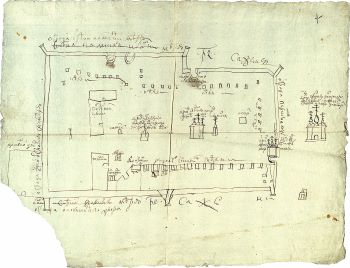

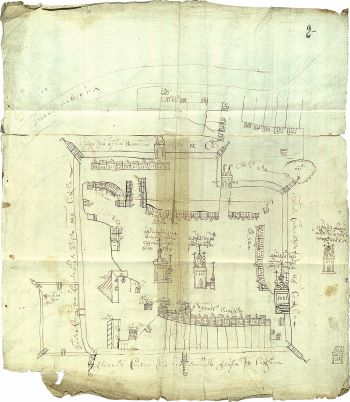

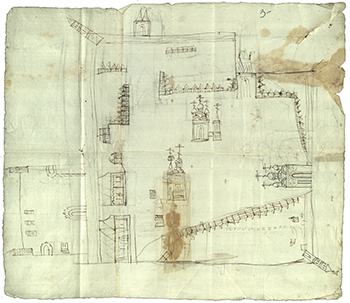

В фонде монастыря сохранились чертежи Покровского монастыря, составленные не ранее 1694 г. Они дают представление о топографии монастыря и особенностях архитектуры его комплекса. На планах изображены каменные постройки (церкви, поварня, погреба, стены) и деревянные (келлии). Детально прорисована архитектура церквей (изображены кокошники, закомары, покрытие глав лемехом), шатровые башни с флюгерами, двое ворот по восточной стене, житный и гуменный дворы. На чертежах не показаны трехэтажные деревянные покои, построенные для Евдокии Лопухиной, принявшей постриг в 1699 г.

Вместе с монастырями возрастало количество и приходских церквей. По описи 1760 г. в Суздале было 17 каменных приходских церквей и только 3 деревянных.

В середине XVIII в. ключарем Суздальского собора Ананием Фёдоровым было написано энциклопедическое сочинение «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале». Анания Фёдоров стал первым историком Суздаля. Он родился в семье священника Воскресенской церкви около 1711 г. Грамотой овладел самостоятельно и уже в детстве был церковным чтецом, а позднее – иподиаконом при суздальском архиерее. В 1740 г. был взят суздальским епископом Симоном в Санкт-Петербург. В 1742 г. Анания возвратился в Суздаль. О нем и его семье сообщает исповедная роспись городской Дмитриевской церкви за 1750 г.

В 1765 г. поповский староста (благочинный) города Суздаля Василий Иванов составил ведомость о городских церквях – ценный источник по церковному строительству в городе.

Органом городского самоуправления и городского суда в XVIII в. был городовой магистрат. Он состоял из избираемых горожанами бурмистра и нескольких ратманов. В обязанности магистрата входили, кроме сбора всех видов налогов и пошлин с торгово-ремесленного населения, забота о правопорядке и пожарной безопасности, о городских мостах и дорогах. В городскую полицию входили военные чины: сотский (командовал сотней), пятидесятский (командовал отрядом в 50 человек), десятский (низшая должность административно-полицейского управления).

Суздальская провинциальная канцелярия следила за исправным поступлением на воинскую службу рекрутов с податных сословий, к которому относились, кроме крестьян, городские сословия – купцы и мещане. Набор рекрутов объявлялся Высочайшими указами по числу ревизских душ, срок их службы до 1793 г. был пожизненный. Накануне Семилетней войны в 1754 г. по указу Елизаветы Петровны был проведен усиленный набор по одному человеку со 100 душ.

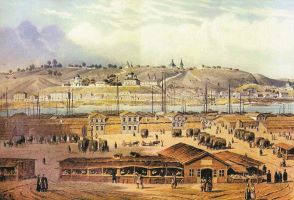

Суздальские купцы вели торговлю в разных местностях Империи, например, на Макарьевской ярмарке и даже исполняли должности целовальников, то есть людей, отвечавших за исправное поступление налогов и приведенных к присяге (крестному целованию). Им выдавались паспорта с удостоверением их личностей и правом отхода от места жительства.