ГРАД РОССИЙСКИЙ

Указом императрицы Екатерины II от 2 марта 1778 года была учреждена Владимирская губерния в составе 14 уездов. В нее вошли 7 старых городов и 7 новых. Город Суздаль стал центром Суздальского уезда.

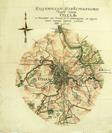

О том, как выглядел город Суздаль – теперь уже уездный город Владимирской губернии – дает представление план города 1787 г. и планы слобод, составленные в ходе генерального межевания в 1779 г.

Город сохранял двухчастную структуру: административный центр – крепость или «кремль», и посад – с Торговой площадью. Вокруг посада кольцом лежали монастырские слободы: с севера – слободы Александровского и Спасо-Евфимиева монастыря, с востока – слобода Васильевского монастыря, с запада от крепости – слобода Борисоглебского монастыря, Ивановская митрополичья слобода, Андреевская слобода и Никольская слобода Покровского монастыря.

В сер. XVIII в. число монастырей было сокращено: из 12 упразднено восемь: Никольский в кремле, Троицкий, Козьмодемьянский, Дмитровский, Борисоглебский, Андреевский, Введенский и Александровский, их церкви стали приходскими. В ходе секуляризации 1764 г. часть земель Суздальского собора и монастырских слобод была передана городу.

В 1782 г. было проведено межевание внутри города: были обмежеваны земли посада и выгонные луга суздальского купечества и мещанства, а также кремль.

Межевание Кремля началось северной стороны – с правого берега р. Каменки на земле Андреевского луга и шло по часовой стрелке по левой стороне Мытного рва, пересекая Большой градской мост, затем Большую дорогу, «по которой ездят из города Суздаля в город Володимер», затем по нижней кромке вала, отделяющего Кремль от огородных земель и пруда суздальского архиерея и вернулось на «починный пункт».

«…И таким образом … в том кремле обмежевано окружною от всех владельцев межою, по нынешней мере состоит: под земляным валом две десятины тысяча семьсот квадратных сажен, под соборною и приходскими церквями, колокольнями и кладбищами тысяча восемьсот сажен, под Архиерейским домом одна десятина сто сажен, под домом казенного ведомства, в коем помещены Присутственные места, сорок восемь сажен, под каменным строением, в котором хранится казна, сто восемь сажен, под господскими домами одна десятина сто восемьдесят сажен, под дворами и огородами священно- и церковнослужителей одна десятина тысяча четыреста тридцать девять сажен, под острогом, в котором содержатся колодники, двести шестьдесят сажен, под разными частными разного звания людей дворами, огородами и рвом восемь десятин тысяча триста одна сажень, под улицами и переулками одна десятина триста шестьдесят восемь сажен, под полурекой Каменкой девятьсот сажен, а всего семнадцать десятин тысяча пять сажен...».

Во второй половине XVIII в. правительство Екатерины II проводило масштабную реформу преобразования города. Город должен был стать современным, удобным для жизни и деятельности населения. Старые города подлежали перепланировке по «регулярным планам». Городу предполагалось придать прямоугольные очертания, ограничить его рвами и валами, на дорогах устроить въезды – заставы. За пределы города выносились скотобойни, соляные, винные склады и кузницы. Городская территория делилась на кварталы единой перпендикулярной сетью улиц и переулков. Центром города вместо кремля становилась торговая площадь, на которую ориентировались главные улицы.

Новый «регулярный» план г. Суздаля был подписан («конфирмован») императрицей 9 декабря 1788 г.

В 1781 г. Владимирским наместническим правлением был проведен розыск информации о гербах старых городов, в том числе города Суздаля. В рапорте Суздальского уездного суда в наместническое правление сообщалось: «Какой города Суздаля герб, сведения никакого не оказалось», но уездный судья Лопухин сообщил, что «Государем Императором Петром Великим по званию города Суздаля и бывшей его области учрежден Суздальский пехотный полк, который и доныне имеется и… в том Суздальском пехотном полку на знаменах, на штаб- и обер-офицерских знаках, на гренадерских шапках и на барабанах изображается герб точно бывшего Суздальского княжения».

Городской герб Суздаля был утвержден императрицей 16 августа 1781 г. и описан так: «Город Суздаль имеет старый герб. Птица сокол в княжеской короне, поле пополам, на верху синее, а внизу красное».

План Владимирского наместничества городу Суздалю,Высочайше конфирмованный

9 декабря 1788 г.

Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830 г.

Книга чертежей и рисунков

Герб города Суздаля

Из книги: Рисунки гербам городов Российской империи:

принадлежащие к 1-му собранию законов, литографированные

по Высочайшему повелению в литографии департамента

военных поселений. 1843 г.

21 апреля 1785 г. императрицей Екатериной II была подписана «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» или «Жалованная грамота городам».

Постоянным городским учреждением местного самоуправления стала «общая градская дума», которая состояла из городского головы и шести гласных. Дума и голова избирались на общем собрании раз в три года. В конце 1787 г. в Суздале состоялись выборы в должности городского управления по новому положению, о чем городской голова сообщал во Владимирское наместническое правление: «… балтированием вновь по большинству баллов выбраны в градские головы из суздальского купечества Михайло Герасимов сын Устинов, в суздальский городовой магистрат в бургомистры: 1. Иван Гаврилов сын Охлонин; 2. Иван Иванов сын Вихрев; в ратманы: 1. Герасим Афанасьев сын Биркин; 2. Иван Иванов сын Спирин из мещан; 3. Петр Федоров сын Гостев; 4. Петр Никифоров сын Невзоров. В шестигласную думу из купечества – Ларион Васильев сын Спирин, из мещанства – Спиридон Иванов сын Петухов …».

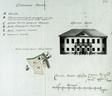

Городское управление первоначально находилось в каменном одноэтажном общественном доме на Торговой площади. В 1802 г. на месте бывшего тюремного острога в кремле было выстроено новое здание Городской думы по проекту уездного землемера С.Г. Щербакова. В 1803 г. во втором этаже размещены городская дума, городовой магистрат и сиротский суд, а нижний этаж отведен для городского училища.

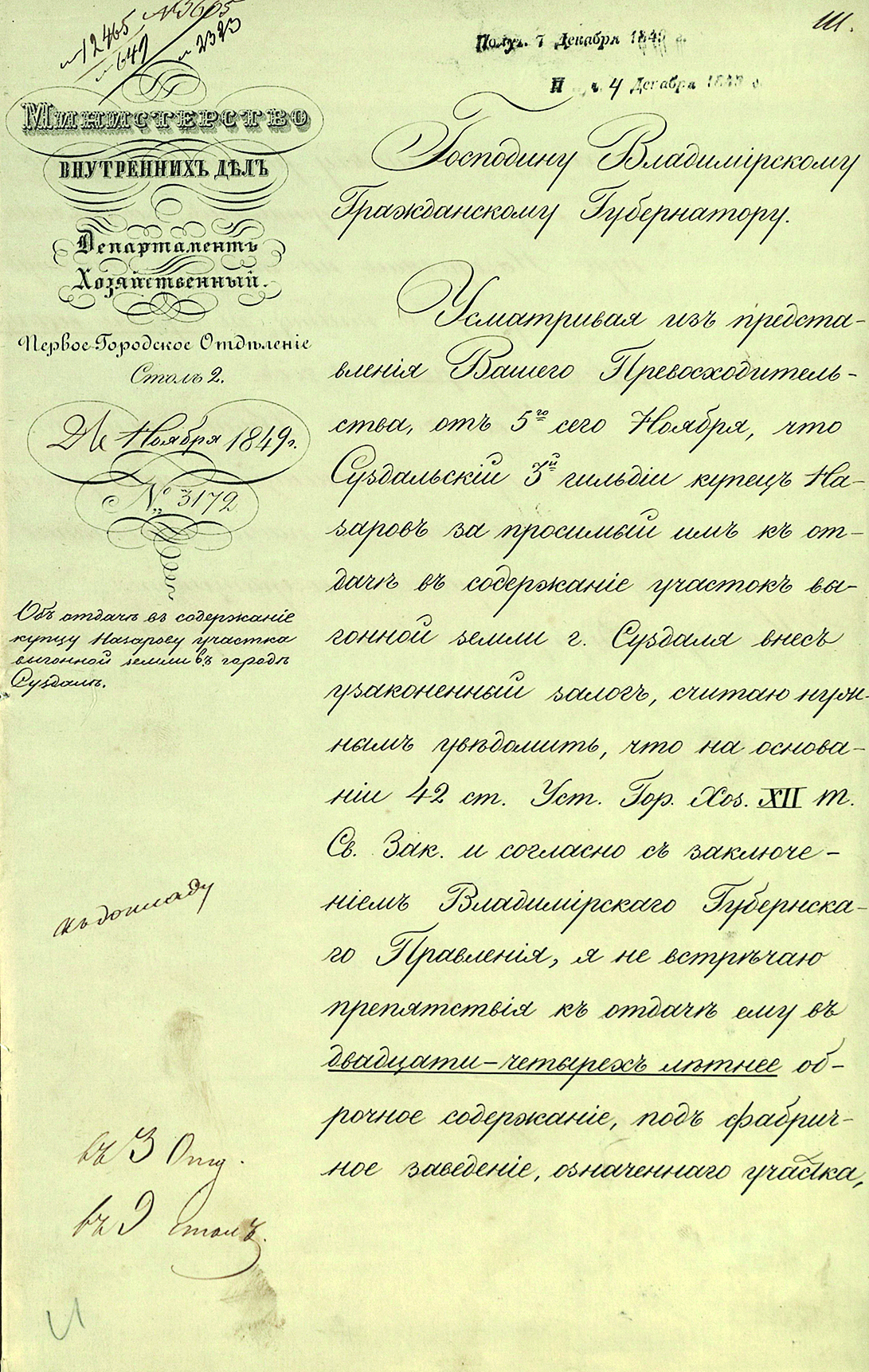

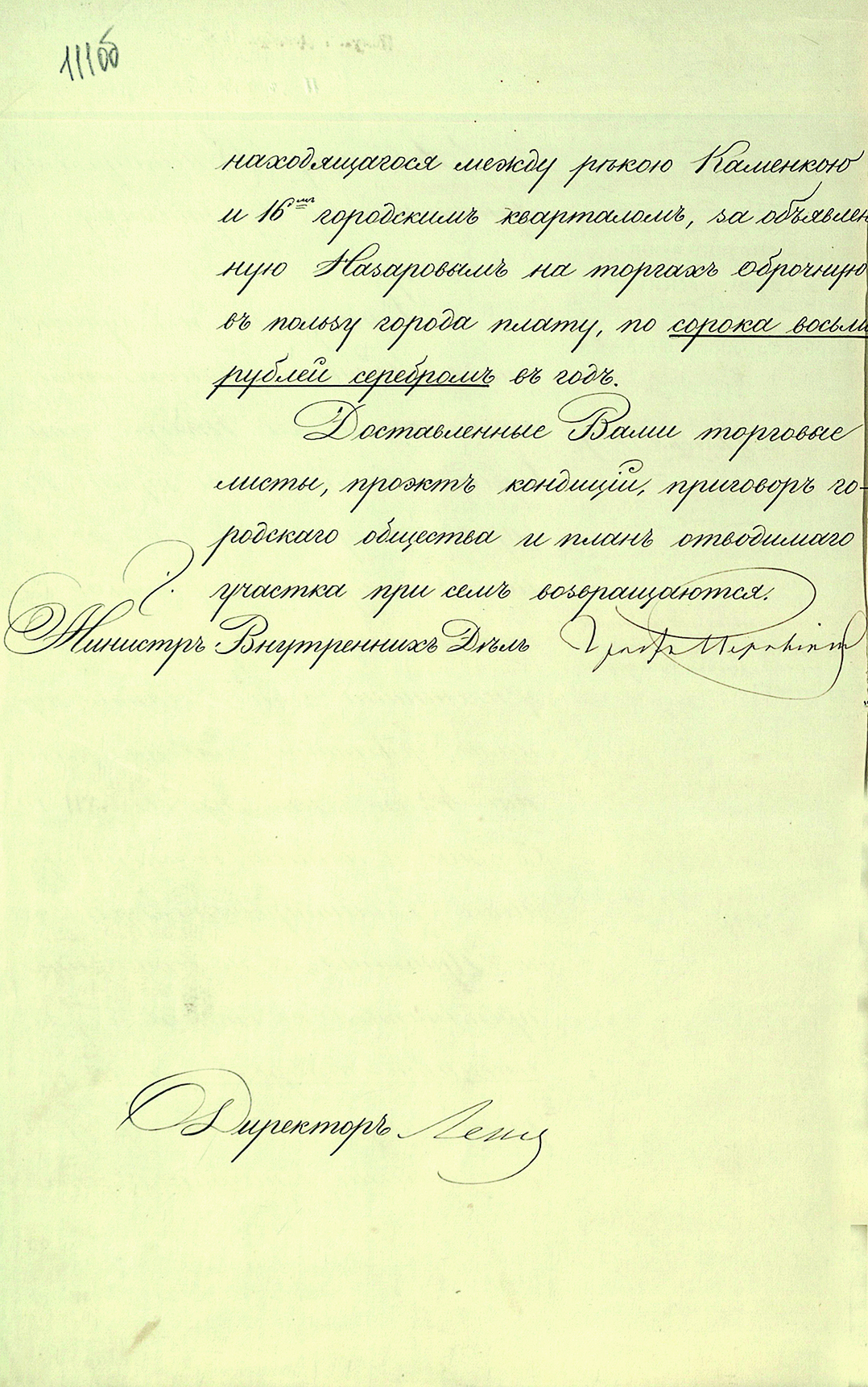

В конце XVIII – первой половине XIX в. в Суздале существовало несколько фабричных заведений при домах купцов-фабрикантов Семена Лужнова, Романа, Ивана и Степана Назаровых и др. Они производили и окрашивали серый миткаль, фламское полотно, пестрядь и коновать из бумажной и льняной пряжи, которая изготавливалась крестьянами в светелках в уезде. Несколько кожевенных заводов купцов Алексея Володина, Якова Головашкина и Якова Вихрева выделывали черные и белые кожи, юфть и подошвы, и два свечных завода купцов Семена Белова и Сергея Жинкина выливали восковые свечи, три завода купцов Фирсовых – сальные свечи. Существовали также пивоваренные, медоваренные, водочные, кирпичные и изразцовые заводы. Большим успехом на рынке пользовались «огородные и садовые произведения» суздальцев: картофель, огурцы, капуста, свекла, лук, хрен, хмель и цикорный кофе.